いま、映画は最大の盛り上がりを見せている。

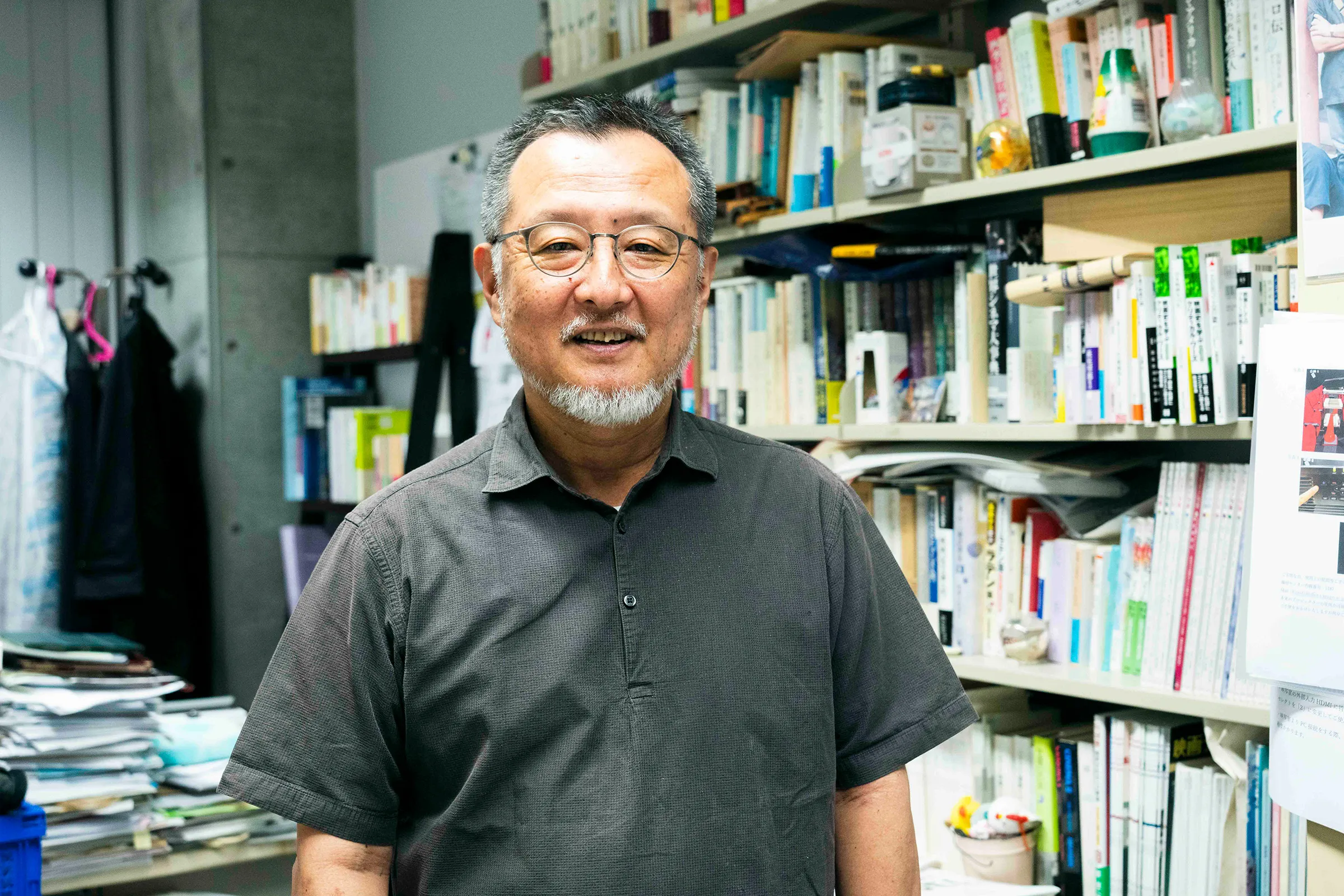

まずは高山先生の専門分野、研究内容について教えてください。

高山:映画制作、映画理論、映画史になります。学部や大学院時代は主に理論系の研究をし、東京工芸大学に赴任してからは制作系にも研究範囲が広がりました。赴任以来、短編の劇映画を数年に1本程度の割合で撮ってきましたので、自主制作映画など小規模な作品や大手映画会社によるものではない作品にも高い関心があり、頻繁に小さな劇場や映画祭に足を運んでいますし、そうしたジャンルの歴史や理論も研究対象としています。

現代は映画会社の助監督採用がなくなっていますが、インターネットや映画祭など自主制作映画を発表する場は増えていると言えますし、そこで評価されることにより、さらなる制作のチャンスに結びつきます。実はいま、日本における年間の映画制作本数は600~700本ありまして、史上最多なんですよ。全盛期と言われた小津安二郎監督や黒澤明監督などが活躍していた1950~1960年代でも、年間500本です。デジタル化によって撮影や編集がかつてと比べて容易になったのも大きいと思います。

高山先生の作品も、現在はデジタルによる制作ですか?

高山:6~7年前まではフィルムも使っていましたが、現在はデジタルですね。パソコンや編集ソフトウェア、撮影機器、録音機器などデジタルデバイスの進化はもちろん、フィルム現像をできるところが少なくなり、またコストもかかるようになりましたので、自然な流れと言えそうです。学生の作品は、芸術学部が中野キャンパスに一元化された2019年からは完全にデジタルに切り替わりました。中でも音声に関しては、デジタル化がもっとも早かった部分です。 ちなみに音声編集を行う工程について、ビデオの分野ではMAと言いますが、映画制作の分野では現在も昔ながらのダビングという言いかたをしています。またダビング室は、劇場に近い音響状態を再現する必要があるため広く作られています。